Mengurai Rantai Nilai Kopi di Indonesia

Indonesia produsen kopi terbesar ketiga, tapi mengapa petani masih mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai? Mari mengurai rantai nilai, paradoksnya, dan model pengelolaannya.

Acara diskusi Mengurai Rantai Nilai Kopi yang diadakan di Kozi Budaraa, Dago Atas, Bandung di bulan Juni 2024

Perkembangan kopi di Indonesia semakin pesat. Tahun 2024, produktivitas kopi Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Vietnam. Konsumsi kopi domestik pun mencapai 1,5 kg per kapita pada 2024-2025. Di segmen kopi specialty, Indonesia semakin diakui internasional dengan menjuarai kompetisi serta menjadi tuan rumah ajang prestisius Cup of Excellence (COE) selama tiga kali berturut-turut. Namun, di balik kemajuan ini, mengapa petani kopi, sebagai tulang punggung di hulu, masih menerima bagian nilai yang rendah dari rantai industri kopi?

Inilah yang disebut sebagai paradoks kopi—sebuah situasi kontradiktif di mana kemajuan industri di hilir tidak sejalan dengan kesejahteraan petani di hulu. Paradoks inilah yang menjadi fokus utama diskusi dan kajian Bandung Coffee Exchange sepanjang tahun 2024. Melalui serangkaian diskusi bersama para pakar, pelaku, dan peneliti kopi—seperti Jeffrey Neilson (Universitas Sydney), Enung Sumartini (Mahkota Java Coffee Garut), Dr. Angga Dwiartama (ITB), Michael Utama (PMO Kopi Nusantara), dan Prof. Xiomara Fernanda Quinones Ruiz (BOKU Vienna)—kami mencoba mengurai mengapa kemajuan industri kopi di hilir tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani di hulu.

Paradoks Rantai Nilai Kopi Indonesia Paradoks rendahnya nilai yang diterima petani kopi di Indonesia ternyata tidak lepas dari panjangnya rantai nilai, terutama di sektor hulu. Struktur petani yang beragam—mulai dari petani pemilik lahan luas yang seringkali berperan sebagai pengepul, petani garapan yang hanya menerima upah, hingga petani kecil yang mengelola lahan sendiri dengan akses pasar dan modal yang terbatas— menciptakan lapisan-lapisan pelaku dalam rantai pasok. Di luar para petani, masih ada pengepul kecil, pengepul besar, industri yang turut memperpanjang jalur distribusi kopi dari kebun hingga ke pasar. Nilai tambah yang dihasilkan dari setiap tahapan produksi dan distribusi pun lebih banyak terserap oleh para pelaku di tengah dan hilir. Sementara itu, petani kecil umumnya hanya menjual cherry ke pengepul dengan harga yang ditentukan pasar. Pengecualian terjadi di Sumatera, di mana sebagian petani yang tergabung dalam koperasi telah mampu meningkatkan nilai tambah dengan menjual gabah basah berkat kepemilikan alat produksi sederhana. Namun, mayoritas petani masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk berinvestasi dalam pemeliharaan kebun kopi yang membutuhkan waktu, tenaga, dan modal.

(1) Panjangnya rantai nilai inilah yang membuat nilai ekonomi kopi di tingkat petani tetap rendah, meski industri kopi di hilir terus berkembang dan meraih keuntungan besar— seperti yang diungkapkan dalam buku The Coffee Paradox oleh Ponte dan Daviron. “Meskipun permintaan dan konsumsi kopi terus meningkat, kesejahteraan petani kopi tidak selalu mengikuti tren tersebut.

(2) Paradoks ini dipertegas juga oleh Edward Fischer dalam Making Better Coffee. Fischer menjelaskan bagaimana nilai material yang awalnya terkait dengan kualitas kopi dari petani bertransformasi menjadi nilai simbolik yang dihargai konsumen di hilir. Cerita origin, tasting notes, jenama pada kemasan, dan atmosfer kedai kopi menjadi elemen-elemen yang dihargai sangat mahal oleh konsumen, sementara nilai yang melekat pada kopi di hulu—yang seharusnya mencerminkan tenaga, waktu dan modal petani—justru sering terabaikan. (3)

Ambisi Global, Realitas Lokal

Jeffrey Neilson dan Michael Utama pada sesi diskusi Mengurai Rantai Nilai Kopi di Kozi Budaraa, Dago Atas, Bandung di bulan Juni 2024

Panjang dan kompleksnya rantai nilai kopi di Indonesia ternyata juga terkait dengan posisi kopi Indonesia dalam persaingan di pasar global. Industri kopi Indonesia melibatkan beragam pelaku, mulai dari petani kecil, perkebunan besar, pengepul kecil dan besar di desa, pedagang ekspor-impor, pabrik, hingga perusahaan pemanggang dan perusahaan kopi yang menjual kopi ke luar negeri. Seluruh pelaku ini terhubung dalam sebuah jaringan yang disebut Rantai Nilai Global (Global Value Chain atau GVC), yang menghubungkan produksi kopi dari Indonesia hingga ke konsumen di berbagai negara.

Keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai kopi global mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan petani. Berbagai program seperti Green Economy (4) dan Indikasi Geografis diluncurkan dengan tujuan meningkatkan kualitas kopi dan memperluas akses pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani masih menjadi pertanyaan. Penelitian Jeffrey Neilson menyoroti bahwa kurangnya kepekaan terhadap realitas petani di lapangan menjadi salah satu faktor program-program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.

Dalam diskusi pada Juni 2024, Jeffrey Neilson mengungkapkan realitas yang seringkali terabaikan oleh para pelaku di hilir dan pembuat kebijakan: bagi banyak petani kopi, bertani bukanlah mata pencaharian utama, melainkan sebuah strategi pertahanan yang digambarkan Neilson sebagai fortress farming. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan akses tanah untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan memperoleh sedikit pendapatan tambahan dari kopi. Sementara itu, mereka lebih mengandalkan pekerjaan lain seperti buruh bangunan. Akibatnya, produktivitas kopi bukanlah prioritas, apalagi dengan biaya pupuk dan perawatan kebun intensif yang dianggap membebani. Menurut Neilson, “Dalam beberapa kasus, kopi hanyalah tanaman pekarangan, di mana sebuah rumah tangga hanya memelihara beberapa ratus pohon.”

Motivasi bertani juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang menantang. Penelitian Neilson selama 10 tahun di Kampung Tolu Buntu menunjukkan lanskap yang terpencar-pencar, dengan banyak penduduk usia produktif yang memilih merantau ke Malaysia daripada mengurus kebun di desanya. Selain itu, faktor budaya juga berperan, di mana petani memelihara ternak untuk keperluan adat, sehingga hasil pertanian tidak selalu diperlakukan sebagai komoditas murni. Surveinya terhadap 30 rumah tangga menunjukkan bahwa meski kopi menjadi sumber pendapatan utama, skala usahanya relatif kecil (rata-rata 100-200 pohon), perawatan minim, dan produktivitas rendah (100-200 kg per hektar). Hasil panen pun umumnya dijual ke tengkulak, yang memasok ke pabrik, sehingga membatasi akses pasar dan nilai tambah yang diterima petani.

Ambisi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, meski bertujuan mulia, justru semakin memperlihatkan jurang antara harapan dan kenyataan. Realitas fortress farming dan kesulitan mendasar yang dihadapi petani seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan saat membuat program-program peningkatan produktivitas dan pertambahan nilai.

Upaya Statecraft dalam Pengelolaan Rantai Nilai Kopi

Wawancara dengan Fernanda (Xiomara F. Quinones-Ruiz) berbagi cerita tentang studinya di colombia dan Thailand, di Halla Coffee, Bandung.

Berbagai skema dan program telah dirancang oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya statecraft—yaitu, intervensi negara dalam ekonomi—untuk meningkatkan rantai nilai kopi Indonesia. Begitu pula negara-negara lain, seperti Kolombia dan Thailand, yang memiliki pengalaman dan pelajaran berharga dalam mengelola rantai nilai kopinya. Studi kasus berikut akan mengkaji skema-skema tersebut, sebagaimana terungkap dalam pemaparan Jeffrey Neilson, presentasi pihak PMO dalam diskusi Juni 2024, serta wawancara dengan Xiomara, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai model pengelolaan rantai nilai kopi yang dapat menjadi bahan pembelajaran bersama.

Upaya Statecraft di Indonesia

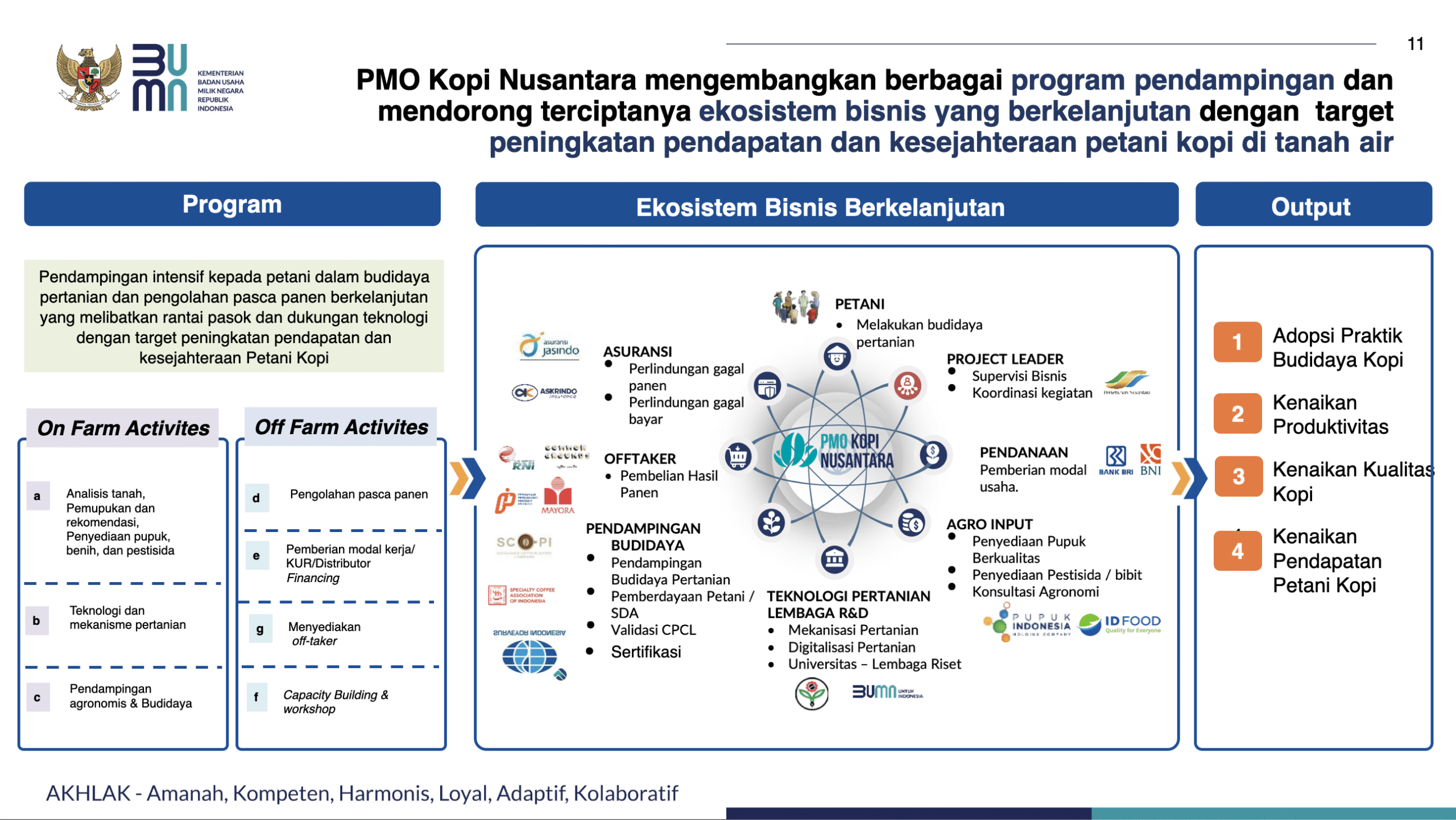

Keterlibatan stakeholders dalam rantai nilai kopi di skema PMO. Sumber : PMO Kopi Nusantara Pengembangan Ekosistem Bisnis Kopi Nasional

Sebagai negara penghasil kopi ketiga setelah Brazil dan Vietnam, tentunya peran negara sangat penting terutama untuk melindungi keberlanjutan petani kopi sebagai tulang punggung produksi kopi nasional. Berbagai upaya statecraft pun telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi, yang diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan petani.

Salah satunya adalah program Indikasi Geografis (IG) yang diperkenalkan sejak 2018. Hingga Juli 2024, sebanyak 54 jenis kopi dari berbagai daerah telah terdaftar dengan sertifikat IG, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global. (5)

Untuk mendukung program IG, pada 2022 diluncurkan program Korporatisasi Petani Kopi Berbasis Koperasi. [6] Program ini bertujuan untuk memastikan hasil panen petani kecil—terutama yang sudah masuk skema IG—dapat terserap secara terpusat melalui korporasi, sehingga memudahkan akses ke pasar internasional. Namun, implementasi program ini tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan, meski pembangunan infrastruktur pendukung terus dilakukan seperti gedung Center of Excellence Korporasi Petani Kopi yang dibangun di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, sebagai kawasan kopi terpadu untuk menyerap kopi berindikasi geografis Java Preanger. (7)

Pada 2024, upaya korporatisasi diperluas melalui program PMO Kopi Nusantara di bawah Kementerian BUMN. Program ini melibatkan berbagai stakeholders dalam strategi holistik untuk memperbaiki ekosistem rantai pasok kopi melalui kerja sama B2B, meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya R&D untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas kopi, sampai mengembangkan platform digital Center of Excellence. Stakeholders tersebut mencakup pihak asuransi untuk memitigasi gagal panen; pelaku kopi swasta sebagai offtaker; asosiasi kopi dan lembaga sertifikasi untuk pendampingan; pusat penelitian kopi dan BUMN untuk mendorong inovasi; penyediaan pupuk dan alsintan dari perusahaan BUMN; penyediaan kredit dari berbagai Bank BUMN; Perkebunan Nusantara sebagai project leader. Saat ini Pilot project yang tengah dilakukan PMO kopi Nusantara meliputi kelompok tani kopi di Bondowoso dan beberapa kelompok tani di Garut.

Namun, skema PMO Kopi Nusantara ini juga memunculkan berbagai pertanyaan dari para peserta diskusi. Dalam diskusi pada Juni lalu, beberapa peserta mempertanyakan fokus program yang lebih menekankan peran stakeholders swasta dan BUMN daripada kebutuhan riil petani, serta minimnya ruang bagi petani untuk berbagi kepemilikan dalam rantai nilai. Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas petani kopi di lapangan—sebagaimana diungkapkan oleh Jeffrey Neilson—agar upaya statecraft yang dilakukan pemerintah dapat benar-benar efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani.

Upaya Statecraft dan Aksi Kolektif Petani di Kolombia

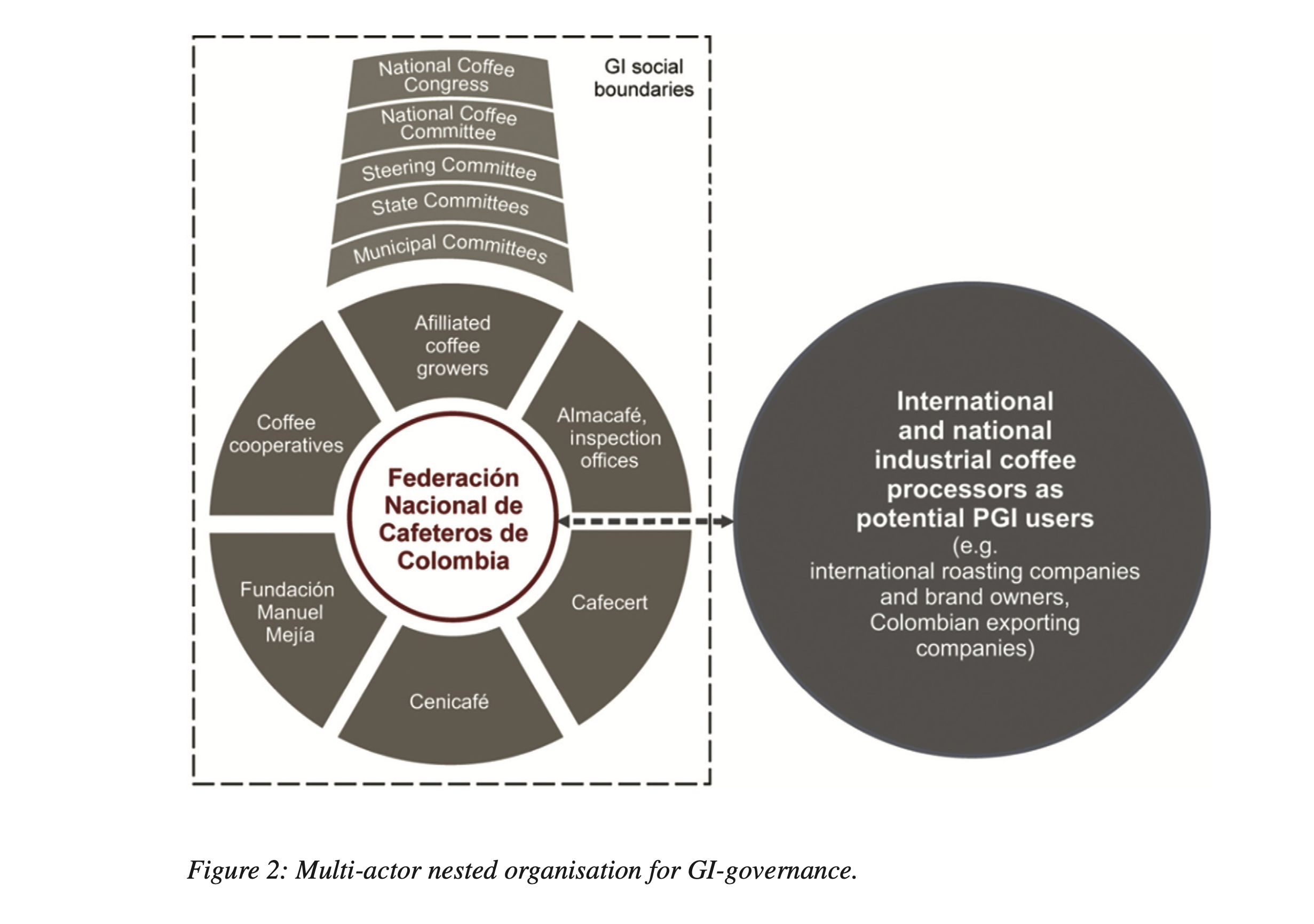

Figure 2: Multi-actor nested organisation for GI-governance.

Ekosistem federasi petani kopi Kolombia yang dibangun dari akar rumput secara mandiri dan intervensi pemerintah melalui kebijakan. Sumber : Xiomara F. Quiñones-Ruiz – Can origin labels re-shape relationships along international supply chains? – The case of Café de Colombia,

International Journal of the Commons (Mar 2015)

Kolombia, sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, dikenal dengan berbagai jenama dan lembaga yang mendukung industri kopi, seperti Juan Valdez, Café de Colombia, Buencafé, Almacafé, Cenicafé. Siapa sangka ternyata lini bisnis kopi dari hulu ke hilir ini dibangun dari aksi kolektif petani yang tergabung dalam Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) sejak 1927. Berbagai jenama ini berhasil menembus pasar internasional yang tak lepas dari dukungan pemerintah terhadap FNC. Hubungan erat antara statecraft dan institusi kolektif petani ini menghasilkan struktur rantai nilai yang kuat mewakili kepentingan 340.000 petani kopi. [8]

Berbeda dengan Indonesia, di mana pengelolaan rantai nilai kopi seringkali diserahkan pada pihak swasta, di Kolombia seluruh rantai nilai—mulai dari pertanian, pengolahan, riset, hingga pemasaran—dikelola oleh petani yang tergabung dalam FNC. Struktur kelembagaan FNC dirancang dengan model koperasi yang terintegrasi, dari tingkat lokal di lingkaran dalam hingga komite nasional di lingkaran terluar (lihat bagan).

Pada tingkat lokal, petani memiliki koperasi yang bertugas mengolah kopi sampai pada tahap bernilai tambah (beneficio), serta coffee purchase points yang menjamin harga minimum. Dukungan logistik, riset, dan teknologi diberikan oleh lembaga Almacafe dan Cenicafe yang juga dibangun oleh federasi. Komite petani di berbagai tingkatan bertanggung jawab mengelola program pelatihan, bantuan teknis, dan merancang kebijakan strategis. Sementara itu pemerintah memberi dukungan pendanaan yang terkumpul dalam Dana Kopi Nasional (FoNC) yang dikelola FNC untuk memperbaiki infrastruktur rantai nilai kopi, jalan, rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah penghasil kopi.

Selain itu, sebagai statecraft, pemerintah Kolombia memainkan peran strategis dalam mengarahkan kebijakan penting lainnya bersama FNC seperti kebijakan perdagangan internasional, stabilitas harga, serta promosi jenama Cafe de Colombia melalui Perlindungan Indikasi Geografis (IG).

Fernanda menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan IG di Kolombia terletak pada pendekatan bottom-up, di mana FNC dibangun dari akar rumput dan melibatkan petani sebagai stakeholder. Keputusan terkait IG diambil secara demokratis dalam kongres FNC, sehingga petani memiliki pemahaman yang lebih baik tentang IG dan mampu mengelola sertifikasi tersebut sebagai peluang strategis untuk menjaga reputasi kopi Kolombia dan bisnis kopi mereka secara berkelanjutan, seperti yang juga dijelaskan Fernanda dalam penelitiannya, “Dalam kasus Kolombia, staf Federasi, atas nama produsen, memulai proses IG tanpa dukungan langsung dari pemerintah atau aktor rantai nilai lainnya seperti pembeli internasional.” (9)

Namun, pengelolaan rantai nilai kopi di Kolombia bukan berarti selalu berjalan mulus. Fluktuasi harga kopi dunia yang tajam kerap memicu ketidakpastian dan tekanan besar bagi kelompok tani dan organisasi FNC. Ketika harga kopi melonjak, petani cenderung menahan penjualan untuk mendapatkan harga lebih tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan pengiriman dan kerugian besar bagi eksportir, pedagang, hingga FNC sendiri. (10)

Selain tantangan eksternal, dinamika internal dalam organisasi FNC juga tidak bisa diabaikan. Seiring semakin kompleksnya struktur organisasi dan bertambahnya jumlah anggota, gesekan internal antara kelompok petani, pengurus koperasi, dan pemerintah kerap muncul. Kompleksitas ini menuntut FNC untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan representasi kepentingan petani di seluruh tingkatan organisasi (11).

Terlepas dari tantangan tersebut, insight yang sangat menarik yang bisa dipelajari dari organisasi petani di Kolombia ini adalah bagaimana kolektivitas dan kemandirian petani menjadi kekuatan yang menentukan peran mereka dalam rantai nilai. Dengan bersatu dalam FNC, petani Kolombia jadi memiliki posisi tawar yang lebih kuat, mampu mengelola rantai nilai secara mandiri, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis.

Upaya Statecraft di Doi Tung, Thailand

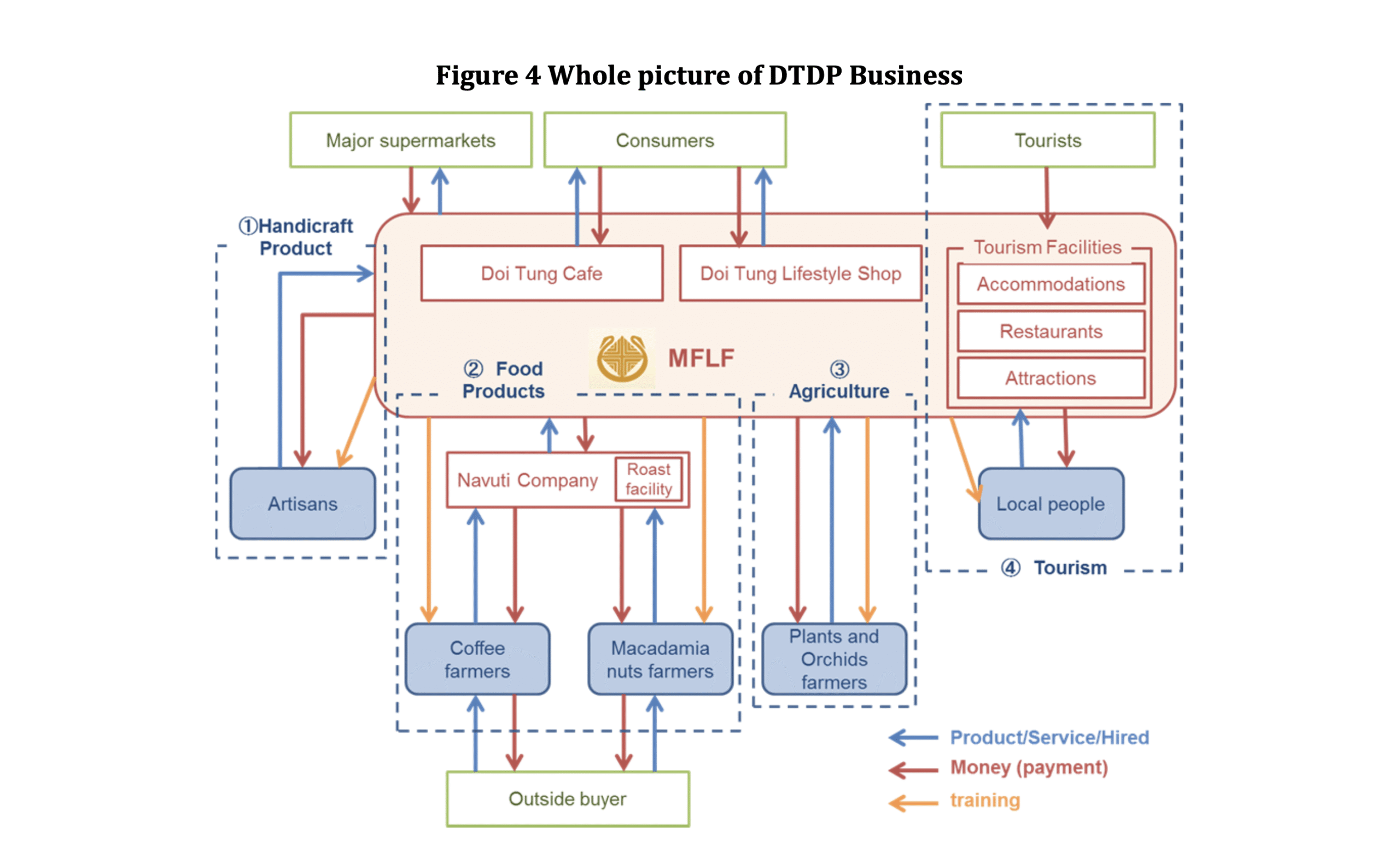

Sumber : The Japan Research Institute, Case Study: Doi Tung Development Project (The Mae Fah Luang Foundation), Thailand, 2016

Thailand berhasil mengubah wajah pertanian di kawasan Doi Tung, di provinsi Chiang Rai dekat perbatasan Myanmar dan Thailand. Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat produksi opium terbesar abad 20, kini bertransformasi menjadi penghasil kopi berkat dukungan berbagai pihak.

Berbeda dengan Indonesia maupun Kolombia, keunggulan Thailand dalam meningkatkan nilai tambah kopi terletak pada struktur rantai nilai yang terintegrasi secara vertikal. Struktur ini mencakup seluruh aspek mulai dari produksi, pemrosesan, hingga pemasaran kopi, yang dikelola secara terpusat di bawah naungan perusahaan sosial bernama Doi Tung Development Project (DTDP). Perusahaan sosial ini berada di bawah naungan Yayasan Mae Fah Luang (MFLF), didirikan oleh Ibu Ratu Srinagarindra untuk memulihkan tradisi lokal dan meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah terpencil dataran tinggi Thailand, termasuk kawasan Doi Tung sebagai penghasil kopi, kacang macadamia dan hasil bumi yang khas lainnya.

Untuk membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan, yayasan ini menggandeng perusahaan lokal dan Jepang seperti Crown Property Bureau, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Bank of Asia (sekarang United Overseas Bank), dan Mitsui & Company (Thailand) Limited, Ua-Chookiat Company Limited, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation untuk bergabung membentuk induk perusahaan Navuti Company. Melalui Navuti, infrastruktur kawasan kopi dibangun, produk kopi diserap, dan keuntungan dikembalikan ke komunitas.

Salah satu upaya peningkatan rantai nilai adalah pengajuan Indikasi Geografis (IG) untuk melindungi keunikan kopi Doi Tung. Dengan IG, kopi Doi Tung diharapkan mendapat pengakuan lebih luas di pasar global dan melindungi identitas serta kualitas produk. Pengajuan IG juga dimanfaatkan untuk mengganti warisan budidaya opium menjadi pertanian kopi dan pangan lainnya, serta mengurangi praktik pertanian berpindah-pindah.

Menurut The Japan Research Institute, dari enam etnis minoritas di perbatasan Myanmar dan Thailand, hanya 30% yang memiliki kewarganegaraan Thailand, sisanya tidak memiliki kewarganegaraan sehingga sulit mengakses jaminan sosial. Dengan melibatkan mereka dalam produksi kopi Indikasi Geografis, masyarakat etnis minoritas memiliki akses ke jaminan sosial, pelatihan keterampilan, pekerjaan yang stabil, sehingga menciptakan dampak jangka panjang dalam upaya mengurangi kemiskinan dan marginalisasi di daerah tersebut. (12)

Fernanda mencatat peningkatan penduduk yang signifikan yang mencapai hampir 80% pada tahun 2018 di kawasan Doi Tung berkat program ini. Ia juga menyebutkan sekitar 10 hingga 12 ton kopi IG dijual setiap tahun di kedai kopi DTDP, sementara 30 hingga 40 ton lainnya dijual sebagai kopi kemasan melalui berbagai saluran ritel. DTDP berhasil menangkap bagian yang lebih besar dari total nilai tambah di sepanjang rantai, dan produsen menerima harga yang lebih tinggi untuk buah cherry mereka. Meskipun produksi keseluruhan tampaknya masih rendah, DTDP berhasil menangkap bagian yang lebih besar dari total nilai tambah di sepanjang rantai. Sementara produsen menerima harga yang lebih tinggi untuk buah cherry mereka. Baik untuk produksi kopi IG dan non-IG diperlakukan setara. (13)

Upaya pemerintah kerajaan sebagai statecraft dalam membangun kelembagaan yang vertikal ini merupakan pendekatan top-down yang berbeda dengan upaya statecraft Kolombia yang bottom-up. Proyek ini pun masih terus berjalan dan produk kopinya telah banyak diminati oleh kalangan specialty.

Namun, seperti halnya di Kolombia, tidak ada skema yang sepenuhnya ideal dalam pengelolaan rantai nilai kopi. Di kawasan Doi Tung, penurunan produktivitas kerap terjadi di wilayah-wilayah bukaan baru, terutama karena kurangnya gerakan bottom-up dari akar rumput. Salah satu faktornya adalah ketergantungan pada model pertanian yang terlalu top-down sehingga petani tidak terlalu memiliki inisiatif dalam bertani kopi. Sampai saat artikel ini dibuat, pihak Doi Tung Coffee Project mengungkapkan sedang terus mengupayakan edukasi dan model bisnis bottom-up yang dapat menggerakkan semangat bertani kopi.

Di balik tantangan tersebut, ada insight penting yang bisa dipelajari dari model organisasi top-down di Thailand. Model terpusat yang dijalankan oleh DTDP dan Yayasan Mae Fah Luang menunjukkan bahwa intervensi negara dan lembaga sosial yang kuat dapat mempercepat transformasi ekonomi dan sosial di kawasan terpencil di tahap awal.

Paradoks Rantai Nilai dan Tantangan di Masa Depan

Industri kopi menghadapi tantangan besar di masa depan. Tekanan inflasi yang terus meningkat, kenaikan tarif dagang, serta ketidakpastian harga pada 2025 menjadi faktor-faktor yang mendorong munculnya berbagai gagasan untuk mengintervensi rantai nilai kopi. Beberapa pelaku industri kopi hilir mengusulkan kebijakan plafon harga sebagai solusi. Namun, ide ini sering kali mengabaikan kondisi rantai nilai di hulu yang semakin tertekan. Di sisi lain, telah muncul program seperti Korporatisasi Petani Kopi dan PMO Kopi Nusantara.

Di tengah derasnya ide dan program, muncul kekhawatiran: apakah intervensi- intervensi ini justru akan menambah beban bagi para pelaku di tahun-tahun mendatang? Bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan, terutama bagi petani kopi di hulu yang selama ini menjadi tulang punggung industri?

Di sinilah pelajaran dari Kolombia dan Thailand menjadi sangat relevan. Menilik model rantai nilai kopi di kedua negara tersebut, ada pelajaran penting yang dapat diambil: kehadiran pemerintah sebagai statecraft tidak cukup hanya sekadar menciptakan program jangka pendek. Lebih dari itu, perlu ada penguatan kelembagaan yang mampu memperpendek rantai nilai dan menambah nilai bagi petani.

Upaya meningkatkan nilai tambah demi kesejahteraan petani juga tidak selalu dimulai dari mendorong produktivitas atau kualitas hasil panen kopi. Ada motivasi yang lebih mendalam yang menjadi fondasinya. Di Thailand, upaya ini lahir dari keinginan untuk mengatasi persoalan opium dan meningkatkan kondisi hidup enam etnis minoritas di kawasan perbatasan, tidak hanya dengan kopi tapi diversifikasi pangan khas lainnya. Sementara itu, di Kolombia, dorongan utamanya adalah melindungi petani dari gejolak harga kopi di pasar internasional yang kerap tidak berpihak pada petani.

Keberhasilan sebuah program dalam rantai nilai kopi tidak hanya bergantung pada niat atau tujuan baik semata. Kekuatan struktur kelembagaan memainkan peran yang sangat penting. Di Kolombia, Federasi Nasional Petani Kopi (FNC) memberikan contoh bagaimana pendekatan bottom-up memungkinkan petani di hulu menjadi aktor utama yang menentukan nilai dalam rantai produksi. Sebaliknya, di Thailand, pendekatan top-down melalui Doi Tung Development Project (DTDP) menunjukkan bahwa kelembagaan sosial terpusat dapat secara efektif memangkas rantai nilai yang terlalu panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap model statecraft memiliki konsekuensi dan efek samping yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Pada akhirnya, pelajaran dari dua negara ini mengingatkan kita bahwa apa pun program atau kebijakan pemerintah di Indonesia, perencanaannya perlu berpijak pada realitas fortress farming di lapangan. Tak segan-segan selalu mengingatkan bahwa bagi sebagian besar petani kita, produktivitas kopi belum tentu menjadi prioritas utama karena berbagai faktor ekonomi dan sosial. Maka, pertanyaan besarnya: seperti apa program dan kebijakan statecraft yang mampu menjadikan profesi petani (kopi dan lainnya) sebagai sumber nilai tambah yang berkelanjutan?

Daftar Pustaka

[1] Kompas.id (2018). Kopi dan Rantai Panjang Perdagangan.

[2] Benoit Daviron, Stefano Ponte. (2005). The Coffee Paradox : Global Markets,

Commodity Trade and the Elusive Promise of Development.

[3] Edward Fischer. (2022). Making Better Coffee.

[4] Jeffrey Neilson. (2013). The Value Chain for Indonesian Coffee in A Green

Economy.

[5] Antara News. (2024). 54 Indikasi Geografis jenis kopi telah terdaftar di DJKI

Kemenkumham.

[6] iNews. (2022). Majukan Bisnis Kopi Indonesia, Kemenkop UKM Fokus

Korporatisasi Petani Kopi Berbasis Koperasi.

[7] Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. (2024). COE Korporasi Kopi Solokan

Jeruk.

[8] Micheal L. Norton. (2013). Juan Valdez: Innovation in Caffeination. Harvard

Business School.

[9] Xiomara F. Quiñones-Ruiz. (2015). Can origin labels re-shape relationships

along international supply chains? – The case of Café de Colombia. International

Journal of the Commons.

[10] Times Indonesia (2021). Petani Kolombia Gagal Kirim Kopi.

[11] Antonella Samoggia (2023) Revealing the Governance Dynamics of the

Coffee Chain in Colombia: A State-of-the-Art Review.

[12] The Japan Research Institute. (2016). Case Study: Doi Tung Development

Project (The Mae Fah Luang Foundation), Thailand.

[13] Xiomara F. Quiñones-Ruiz. (2020). Collective Action Milieus and Governance

Structures of Protected Geographical Indications for Coffee in Colombia, Thailand

and Indonesia. International Journal of the Commons.

[14] Jane M. Ferguson (2024). From Cold War to Cold Brew: Crop Replacement

Strategies, Bean Logistics, and Ethnicized Coffee Commerce in Northern Thailand

Contributor :

BCE | Ratna Yuriasari

Brand Strategist, Coffee writer in BCE and Drink Deep Substack Page.

Ratna.yuriasari@gmail.com

https://bce.co.id/. Closing Gaps, Driving Changes